تُسلط قضية جيفري إبستين الضوء على فجوة عميقة بين الخطاب العام حول نزاهة النخب الغربية والواقع، حيث كشف تورط شخصيات بارزة في الأوساط الأكاديمية والعلمية عن آليات “هندسة القبول الاجتماعي” التي استخدمها إبستين لتبييض سمعته، عبر استغلال رغبته في الارتباط بالمعرفة والمؤسسات العلمية المرموقة.

تُظهر التحقيقات أن إبستين لم يكن مجرد شخصية ثرية، بل كان مايسترو في استخدام المال كوسيلة اختراق للمؤسسات الفكرية، وتحويلها إلى أدوات لشرعنته، بينما تحول بعض المثقفين من حراس للحقيقة إلى “وسطاء شرعية” لتمويل مشبوه، مما أثار تساؤلات حول ética العلم ودوره في المجتمع.

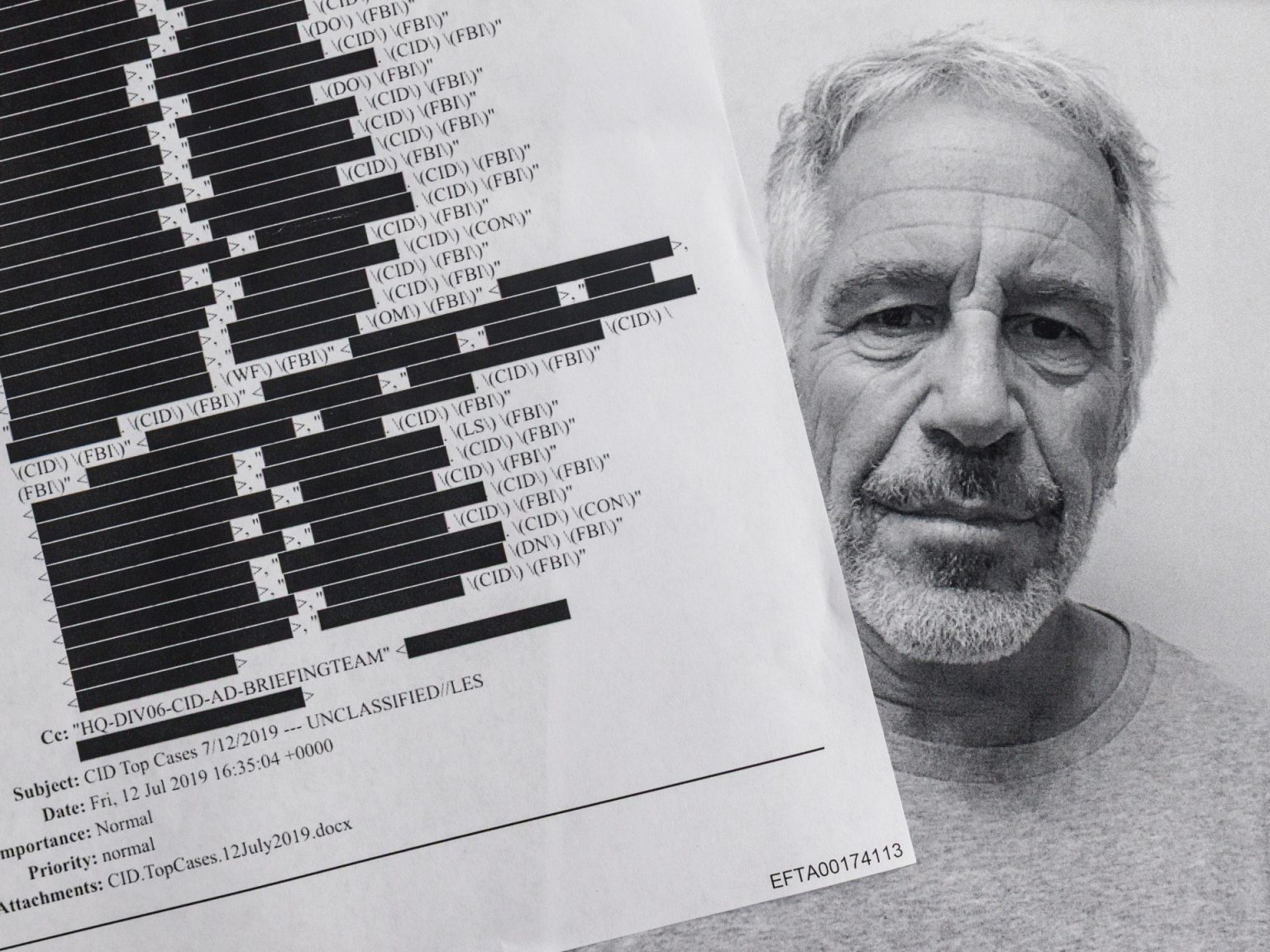

فضيحة إبستين: تفكيك سردية “نزاهة النخبة” عبر تمويل العلم

تمثل قضية جيفري إبستين، رجل المال المتهم بشبكة اتجار بالقاصرات، صدمة مدوية للمؤسسات الفكرية والثقافية في الغرب. لم يقتصر تأثير إبستين على دوائر السلطة والمجتمع الراقي، بل امتد ليشمل أروقة الجامعات المرموقة ومراكز البحث العلمي، حيث استخدم ثروته لشراء “قبول اجتماعي” و”شرعية أخلاقية” مزعومة.

أظهرت تقارير صحفية تفصيلية كيف تمكن إبستين من نسج علاقات مع عمداء جامعات، وأساتذة بارزين، وحتى شخصيات علمية عالمية، لم يتوقف الأمر عند التبرعات المالية، بل تطور إلى مشاركة في فعاليات أكاديمية، ولقاءات فكرية، ودعوات خاصة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الدور الذي لعبته هذه المؤسسات والمفكرون في تبييض سمعته.

شراء الصمت والتواطؤ المؤسسي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

في قلب مؤسسة كالتقنية الرائدة، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وبالتحديد داخل “مختبر الوسائط” (Media Lab)، انكشفت آليات دقيقة للتواطؤ. فبعد إدانة إبستين الرسمية بجرائم أخلاقية، استمرت دفء العلاقات بينه وبين بعض القيادات الأكاديمية، مثل نيكولاس نيغروبونتي، الذي وثقت تقارير حثه لزملائه على قبول تبرعات إبستين سراً.

كان إبستين يتصرف داخل المختبر وكأنه المالك، مقدماً وعوداً بتمويل ضخم، بينما كان الأكاديميون يبحثون عن سبل لإخفاء اسمه في السجلات الرسمية، تحت مسمى “متبرع مجهول”. هذا لم يكن مجرد رشوة مالية مباشرة، بل كان “رشوة مؤسسية” تضمن له مقعداً بين العقول اللامعة، وتشتري صمت المؤسسة بأكملها.

يعكس هذا المشهد ما يُعرف بـ “التواطؤ البنيوي”، حيث تتلاشى المبادئ الأخلاقية الفردية أمام الحاجة الملحة للتمويل البحثي. يتحول المثقف من باحث عن الحقيقة إلى مدير موارد، يغض الطرف عن تجاوزات المتبرع لضمان استمرار تدفق الأموال. هذه المقايضة تضرب صميم العلاقة بين العلم والمجتمع، وتجعل المعرفة قناعاً يمكن للمجرم أن يختبئ خلفه.

يستدعي هذا التحول الخطير تحذيرات إدوارد سعيد في كتابه “المثقف والسلطة”، حين ميز بين المثقف الحر والمثقف الذي تبتلعه السُلطة. فالمثقف الذي يسعى لإرضاء المؤسسات والمانحين يفقد جوهره كباحث عن الحقيقة، ويصبح محترفاً يخدم مصالح من يمولونه، مساهماً في آلة الإخفاء بدلاً من آلة الكشف.

“لوليتا إكسبريس” ورحلة إغواء العقول اللامعة

لم تقتصر تكتيكات إبستين على التبرعات المؤسسية، بل امتدت إلى استغلال “عامل النرجسية الأكاديمية”. فمن خلال طائرته الخاصة، التي أطلق عليها اسم “لوليتا إكسبريس”، استدرج إبستين شخصيات علمية بارزة مثل ستيفن بينكر ولورنس كراوس، وحتى ستيفن هوكينغ (في مناسبة أخرى)، إلى جزر منعزلة.

هنا، لم تكن “الرشوة” مادية مباشرة، بل تمثلت في “الاستعلاء المعرفي” ومنحهم شعوراً بالتميز. كان إبستين يدعو هؤلاء العلماء لمناقشة قضايا عالمية معقدة مثل فيزياء الأكوان ومستقبل البشرية، مقدماً نفسه كصديق شخصي، مستخدماً مكانتهم العلمية كغطاء له، ولتسهيل اختراقه للدوائر السياسية العليا.

يبدو أن هؤلاء العلماء قد استسلموا لإغواء “النخبوية”، لاعتقادهم بأن ذكاءهم الفائق يمنحهم “حصانة معرفية” تجعلهم فوق الشبهات، أو أن “العلم النقي” لا يتلوث بسوء سلوك الممول. هذا “العمى الأخلاقي الانتقائي” جعلهم يناقشون حقوق الإنسان بينما كانوا يتناولون العشاء مع رجل يدعي الاتجار بالبشر.

هذا الانفصال بين العقل والوجدان هو ما تنبأ به الفيلسوف جوليان بندا في كتابه “خيانة المثقفين”، معتبراً أن المثقف الذي يخدم القوة أو المال بدلاً من العدالة، يرتكب خيانة لجوهر وظيفته الكونية، محولاً العقل إلى أداة لتجميل الظلم.

نعوم تشومسكي: وسيط شرعية أم ضحية “تفاهة الشر”؟

في واحدة من أكثر الحالات إثارة للجدل، كشفت وثائق “وول ستريت جورنال” عن لقاءات جمعت اللساني الشهير نعوم تشومسكي بجيفري إبستين. برر تشومسكي هذه اللقاءات بأنها كانت لأسباب عائلية وإجرائية معقدة، متعلقة بتحويلات مالية. لكن النقاش حول “السياسة والفلسفة” مع رجل يمثل قمة الفساد المالي والجنائي، أثار تساؤلات حول مفهوم “المثقف العمومي” في عصر الرأسمالية.

لم تكن الإشكالية في طبيعة النقاش الفكري، بل في “الشرعية” التي منحها وجود شخصية مثل تشومسكي لإبستين. كيف يمكن لرجل مرفوض اجتماعياً أن يكون “صديقاً” لأكبر نقاد الهيمنة العالمية؟ هنا، يتحول المثقف إلى “وسيط شرعية”، حيث يُستهلك اسمه وتاريخه النضالي لتبييض صفحة سوداء.

تتناغم هذه الظاهرة مع مفهوم “تفاهة الشر” الذي صاغته حنة أرندت. فالجرائم الكبرى لا تتطلب بالضرورة “وحوشاً”، بل قد يقوم بها “أشخاص عاديون ومثقفون” يلعبون أدوارهم دون مساءلة الضمير، ويختارون الصمت أو التواطؤ تحت ذريعة أنهم “لا يفعلون شيئاً سوى القيام بعملهم”.

سحب الثقة من “البرج العاجي”: إفلاس أخلاقي وثقافي

فضيحة تورط المثقفين مع إبستين ليست مجرد قصة عن أفراد سقطوا في فخ المال، بل هي إعلان عن “إفلاس بنيوي” في الحقل الثقافي والعلمي العالمي. عندما تصبح أرقى الجامعات مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبرينستون، مجرد “مغاسل” لسمعة المجرمين، وعندما يصبح المفكرون الكبار “ضيوف شرف” في صالونات المتاجرين بالبشر، فهذا يعني أننا أمام “سوق سوداء للقيم” يتحكم فيها المال بالوعي.

كشفت قضية إبستين أن “الذكاء” ليس مرادفاً “للفضيلة”، وأن “المعرفة” قد تكون أداة خطيرة للتضليل إذا لم تكن مسنودة بصلابة أخلاقية. المثقفون الذين قدموا إبستين للمجتمع أو تلقوا منه الدعم، تركوا وراءهم إرثاً مشوهاً، ويصعب اليوم قراءة نظرياتهم عن العدالة دون تذكر طائرات إبستين وصمت الصالونات.

لم تعد مسؤولية المثقف اليوم تقتصر على “قول الحقيقة”، بل تمتد لتشمل الحذر من أن تصبح هذه الحقيقة “ستاراً” لأكاذيب الآخرين، وأن يتحول صوته إلى أداة لشرعنة الفساد. تظل الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة، وردود الفعل المؤسسية لمعالجة هذه الثغرات الأخلاقية.