بعد رصيد من الأعمال الروائية، يعود الكاتب والروائي المصري إبراهيم فرغلي إلى القصة القصيرة من خلال مجموعته «حارسة الحكايات» الصادرة أخيراً عن «دار الشروق» بالقاهرة… وكان فرغلي قد أصدر العديد من الروايات ومنها «بيت من زخرف: عشيقة ابن رشد» و«أبناء الجبلاوي» و«معبد أنامل الحرير» اللتان حصلتا على جائزة ساويرس الثقافية في مصر، كما حصلت روايته «قارئة القطار» على جائزة «نجيب محفوظ» عام 2022، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة «البوكر» العربية.

هنا حوار معه حول مجموعته الجديدة ومبررات عودته للقصة القصيرة

> تعود إلى القصة القصيرة من خلال «حارسة الحكايات»، بعد مسيرة روائية حافلة، هل تعدها استراحة محارب؟

– خلال كتابة آخر رواية لي «بيت من زخرف» كان ينتابني إحساس أن طموحي في هذه الرواية كبير لدرجة أنني كنت كثيراً ما أشعر بأنني ربما لن أستطيع استكمالها كما أطمح، خاصة مع التحديات التي فرضتها على نفسي فيها بألا تتحول إلى عمل يتناول التاريخ بشكل تقليدي. كانت تتطلب مني الكثير من البحث والتمكن من التقنيات ومستويات اللغة التي كنت مُصراً على أن تعبر عن كل زمن على حدة، وعندما انتهيت منها شعرت بأنني استكملت ما كنت أريده وأنني ربما لن أستطيع أن أكتب شيئاً جديداً، وهذا الشك ربما دفعني لأن أبحث عن نص يُحررني من إرهاق الرواية، فوجدتني أميل تجاه القصة القصيرة التي كتبتها في أوقات متباينة لكنها تتماهى في إطار يجمع بين ثنائية الحلم والواقع، كنت مُصراً أن تكون حالتها متكاملة.

> من اللافت أن قصص المجموعة متأثرة بالفن السينمائي الذي يبدو حاضراً في مشاهدها…

– هذا صحيح، ففي المجموعة قصة بعنوان «سينمافيليا» وفيها يجد البطل في مشاهدته للأفلام دلالات وانعكاسات من نفسه، وفي تلك القصة قدر من التحية للسينما وأثرها علينا، وفي قصة أخرى كان ملهمها الأول فيلم «الأحلام» للمخرج الياباني المعروف «كيروساوا»، ورغم أنني أحب هذا الفيلم كثيراً فإنني تماهيت بمخيلتي مع مشهد فيه لجماعة خارجة من معسكر تواجه «مغارة الأشباح»، حيث يتجمد الزمن ويواجه كل منهم نفسه وأشباحه أو أطيافه، فربما شغلني هذا المشهد لأن فكرة الأطياف ومواجهتها تشغلني في الكتابة، الأطياف التي تمثل الضمائر والذوات التي يواجهها الإنسان وتحكم عليه، تشغلني تلك الحالة الباطنية ومعادلاتها الرمزية بشكل كبير.

> تواجه القصة القصيرة خلال السنوات الأخيرة تهميشاً في مجال النشر في مقابل الرواية. كيف تنظر لتلك المسألة؟

– أنتمي لجيل كان يرى العكس تماماً، فقد بدأنا بكتابة القصة القصيرة التي كانت هي البطل، وكانت تتسع منابر النشر من المجلات والإصدارات الأدبية المميزة لنشرها، وكانت مساحة كبيرة للمنافسة والتجريب، بالتالي فأساسيات السرد كانت في أرض القصة. كتابتي للرواية كانت مغامرة تلت استيعابي لدروس كتابة القصة القصيرة، فمشروع الرواية له طموحه الخاص، لكن تظل كتابة القصة لها تحدياتها الكبيرة.

> أعمالك يظهر بها البحث ثيمة رئيسة محركة للسرد، كما حدث في رواية «أبناء الجبلاوي» حيث الأبطال يبحثون عن كاتبهم، أو «معبد أنامل الحرير» حيث يبحث نص عن كاتبه، أو في روايتك الأخيرة «بيت من زخرف».

– أعتقد أن هذا الأمر له علاقة بفهمي لفن الرواية، باعتبارها محاولة فنية لفهم النفس البشرية، وفي تقديري هي قائمة على فكرة البحث، ولذلك تستهويني الروايات التي تحمل طابع الرحلة وما يُفاجئ الأبطال على مدارها، أذكر هنا مثلاً رواية «نجمة أغسطس» لصنع الله إبراهيم، في تلك الروايات الثلاث التي ذكرتيها في السؤال كان البحث المصحوب بالخوف من اندثار المعرفة واضحاً ومشتركاً، سواء ما يتعلق بتراث نجيب محفوظ على أنه رمز في رواية «أبناء الجبلاوي»، أو البحث عن مؤلف «مخطوط» في «معبد أنامل الحرير» وتراث ابن رشد في «بيت من زخرف».

> تقوم بتوظيف الفانتازيا في أعمالك بشكل كبير، في «بيت من زخرف» بدت الفانتازيا أقل استخداماً، فهل فرض موضوع الرواية نفسه على فنيات الكتابة؟

– أتوقف كثيراً عند الزاوية المختلفة التي يمكن أن تنطلق منها كتابتي، وأميل بشكل كبير للمزج بين الواقعي والخيالي، ففي رواية «كهف الفراشات» اعتمدت البنية على التراوح بين الواقعي والخيالي داخل كهف غامض، بما يفتح الباب لقراءة منفتحة على العجائبية، وفي «بيت من زخرف» كانت القيود كثيرة في النص، لكن مع ذلك تسللت الفانتازيا في مشاهد متفرقة كالطيور المتخيلة المحلقة على مشهد جنازة «ابن رشد» وهو المشهد الذي حررني بشكل كبير من فكرة أنني أقدم سيرة تاريخية عن ابن رشد، وكان وسيلة فنية بالتوازي مع تتبع مسار قصة البطل المعاصر، علاوة على التوثيق التاريخي لمعارك الخليفة المنصور وتحريم الفلسفة وغيرها من الوقائع، فالفانتازيا كانت تمنح النص التوازن الفني الذي أريده، وكذلك ظهر في مشهد حلم البحث عن العين المقتلعة.

> هل كنت تبحث عن مناطق جدلية في سيرة «ابن رشد» بخلق شخصيات متخيلة مثل شخصية «لبنى القرطبية» التي تحبه؟

– أذكر أنني كنت في حوار مع سيدة مهتمة بعلوم الفكر الإسلامي، وكان لديها شغف كبير بابن رشد، تلتها نقاشات كثيرة دفعتني لرحلة بحث طويلة حوله، فقرأت ما كتبه عنه العقاد ومحمد لطفي جمعة، اللذان كانا مستندين تقريباً لنفس المصادر التاريخية القديمة العربية، وقرأت كتاب الدكتور محمد الجابري الذي كانت مصادره أوسع وشروحه أكبر، فوجدت أن الفكرة تتطور وأنني أريد تتبع هذا المشروع، واستعنت بأعمال فرنسية مترجمة، منها كتاب للمفكر جان باتيست برونيه الذي فتح أمامي مساحات مهمة حول مسببات حركات التشدد ضد بعض المفكرين والفلاسفة العرب خلال العصور الوسطى، ولأن ابن رشد لم تُكتب سيرته لذلك قررت أن أواصل هذا المشروع البحثي وبناءه بشكل فني.

قصة العشيقة «لبنى القرطبية» كانت بمثابة «سقالة» فنية لطرح سيرة حقيقية، فسواء صدقها القارئ أم لم يصدقها لن يضير سيرة ابن رشد في شيء، فهو لم ترتبط سيرته بوجود قصة حب في حياته، أما الحقيقية فهي أنه نُفي لمدة سنة ونصف، وحضور هذه المرأة هنا كان لتتبع هذا النفي، بالإضافة أيضاً إلى أنها لها حضور رمزي لخطابه المناصر للمرأة في ذلك الوقت.

> هل لذلك استخدمت لصوت ابن رشد في الرواية ضمير الغائب؟

– بالفعل اخترت ضمير الغائب مع استثناء أجزاء تخيلت فيها طفولته، لأعطي خلفية عامة عن طبيعة المجتمع الأندلسي الذي كان يعيش فيه، ومن حسن الحظ عندما ذهبت إلى قرطبة التاريخية تخيلت الأماكن التي مشى فيها، حتى المحراب الذي كان يؤم الناس فيه لا يزال موجوداً، ورغم أن السنوات أدخلت العديد من التغييرات على المكان فإن عمارة قرطبة فاحشة الجمال، والكثير من الأماكن التي قمت بزيارتها ميدانياً رسمت معالم تخيلي للعالم الذي عاشه.

نحتاج إلى جهد في قراءة الأعمال من جانب الناشرين ولجان القراءة والنقاد والقائمين على الجوائز

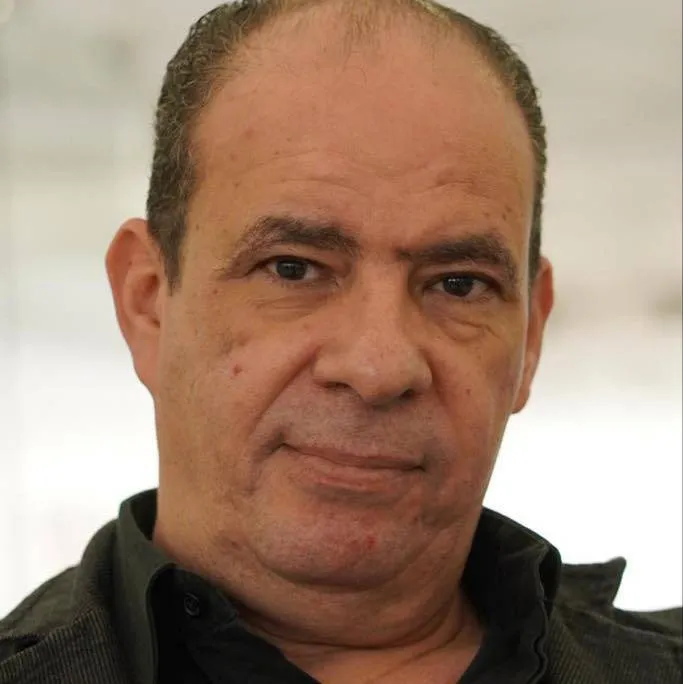

إبراهيم فرغلي

> ظهر في الرواية استلهام لسيرة الدكتور نصر حامد أبو زيد وكأنها في ظلال ابن رشد؟

– أنا من المؤمنين بأن العودة للتاريخ دائماً يجب أن تكون متصلة بالواقع المعاصر، وأنه يجب أن يكون لتلك العودة مبرر واضح، والدافع للعودة لابن رشد ضرورة، لأننا نحتاج لأفكاره بقوة، فأفكاره وقت الظلام الغربي استطاعت أن تنهض بالغرب من هذا الظلام وتؤسس أفكار الفلاسفة الكبار، مثل كانط وسبينوزا تحديداً، بعد أن قام بنقل الفكر اليوناني لأوروبا بالإضافة إلى الشروح التي كان يطرح بها أفكاره الخاصة التي أحياناً تكون نقداً سياسياً أو اجتماعياً.

وتأكيداً على تلك الفكرة صنعت هذا الجسر بين التاريخي والمعاصر، بين مشروع ابن رشد الفقيه والفيلسوف، وبين الدكتور نصر حامد أبو زيد بمشروعه الفكري الضخم، ومع ذلك قصدت عدم الإيغال في الإشارة لنصر حامد أبو زيد بقدر ما طرحت في الرواية رمزاً لحالة نصر حامد أبو زيد من خلال شخصية بطل الرواية أستاذ الفلسفة «سعد الدين إسكندر»، كنت أرى أن المنفى جمعهما، وأن الحكم بالتفريق بينه وبين زوجته كان يحمل إهانة كبيرة كالتي تعرض لها ابن رشد بصور أخرى، فهناك تقاطعات المنفى وإهانة الفكر، وغيرهما من التقاطعات التي تعاملت بها بشكل فني.

> ما أبرز انطباعاتك عن المشهد الأدبي اليوم؟

-أعتقد أننا لدينا مشكلة في فرز الأعمال، وذلك نتيجة للحالة النقدية الضعيفة التي لا توازي تدفق الأعمال وخاصة الروائية منها، ورغم اجتهاد عدد كبير من الناشرين في اختيار عناوين جيدة فإن هناك حالة من الاستسهال والتفكير في الكتابة بمنطق جماهيري، فقد كان جيلنا يعاني من صعوبة النشر في مقابل سهولة النشر المتاحة اليوم، كما أن هناك تشوشاً يخص فهم الأدب باعتباره منتجاً سردياً وليس مجرد حكاية، فالحكاية مجرد جزء منه، لذلك أصبحنا نجد كتابات تعتمد على الحكاية دون التفات لباقي عناصر الأدب من تقنية ولغة، كما أن مشهد الجوائز صار يعتمد على ذوق لجنة معينة في لحظة معينة، ليس هناك اهتمام حقيقي من جانب اللجان لتتويج كتاب يستحق. نحتاج إلى جهد في قراءة الأعمال من جانب الناشرين ولجان القراءة والنقاد والقائمين على الجوائز.