كانت سماء باريس ملبدة بغيوم شتوية خفيفة في صبيحة ذلك اليوم من شهر مارس/آذار 1952، فيما احتشدت وفود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمام مقر قيادة قوات الحلف الأوروبي (SHAPE) في ضاحية روكنكور غربي العاصمة الفرنسية. كان ذلك اليوم استثنائيا، إذ ارتفع العلم التركي لأول مرة إلى جانب أعلام الحلف، معلنا انضمام أنقرة إلى نادي القوى الغربية في ذروة الحرب الباردة، وبداية فصل جديد في تاريخها الأمني.

في تلك السنوات؛ مثّلت تركيا جدار الصد الجنوبي لأوروبا في مواجهة الاتحاد السوفياتي، وظلت حليفا وفيا للغرب وركيزة لا غنى عنها في معادلة الأمن الأوروبي.

غير أن سبعة عقود مضت منذ ذلك المشهد، مرت خلالها العلاقة بين أنقرة والحلفاء الغربيين بموجات متلاحقة من المد والجزر، حملت معها شكوكا متبادلة وتآكلا للثقة تراكم بفعل أحداث متعددة، من أزمة قبرص عام 1974 وما تبعها من حظر أميركي على توريد السلاح إلى تركيا، إلى صفقة صواريخ أس-400 الروسية في 2019، وغير ذلك من توترات وصدامات سياسية خلال العقد الأخير.

واليوم، ومع تصاعد التهديد الروسي في شرق أوروبا، واحتمالات انكماش الدور الأميركي، وتنامي التوترات في الشرق الأوسط، تعود تركيا إلى قلب النقاش الأمني الأوروبي مجددًا، عبر صفقة مقاتلات اليوروفايتر تايفون التي وقّعتها أنقرة مع ألمانيا وبريطانيا يوم 23 يوليو/ تموز الماضي بعد سنوات من المماطلة والرفض، إذ لا تبدو الصفقة مجرد عقد تسليح عابر، بل مؤشر جاد على تحولات تجري في التوازنات الجيوسياسية تتضمن إعادة الاعتبار للدور الذي تمثله تركيا في منظومة الأمن الجماعي الأوروبي.

وبصورة أوسع؛ يبدو المشهد كما لو أن أوروبا، التي تواجه حالة انكشاف استراتيجي بعد حرب أوكرانيا، تبحث عن شركاء يعززون أمنها. بينما تركيا، التي أعادت رسم خرائط القوة في سوريا والقوقاز وهبّت رياح التحولات في محيطها الجيوسياسي بما تشتهيه سفنها نسبيا، تجني ثمار هذه التحولات يمينا ويسارا.

يدفعنا هذا المشهد المركب إلى التساؤل: كيف يمكن قراءة الأبعاد الجيوسياسية لصفقة اليوروفايتر؟ وماذا ستضيف الصفقة عسكريا لتركيا؟ ولماذا تراجعت ألمانيا عن تحفظاتها السابقة بشأن تسليم تلك المقاتلات لأنقرة؟ والأهم؛ ما الذي تريده أوروبا من تركيا الآن ولا يمكن لأي طرف آخر أن يقدّمه لها؟

رسم خرائط السماء.. والتحالفات

على أرض معرض الدفاع الدولي في إسطنبول، في الثالث والعشرين من يوليو/تموز 2025، وفي أجواء احتفالية تشبه مراسم إقلاع مقاتلة جديدة طال انتظارها، وقّع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره البريطاني، جون هيلي، مذكرة تفاهم تتيح لأنقرة تشغيل مقاتلات الجيل الرابع المتقدم “يوروفايتر تايفون” (Eurofighter Typhoon)، بينما كانت برلين ترسل موافقتها الرسمية لتصدير 40 طائرة من هذا الطراز إلى تركيا.

بذلك، أزيح آخر الحواجز أمام انضمام أنقرة إلى “نادي اليوروفايتر”، في اختراق دفاعي يكرس تعاونا عسكريا عابرا للقارة العجوز.

لم يكن هذا الاختراق وليد اللحظة؛ بل جاء بعد مخاض طويل من المفاوضات المعقدة والشكوك المتبادلة. لسنوات، عَلِقت الصفقة في أروقة الاعتراض الألماني، إذ ربطت برلين موقفها بـ”مزاعم حول حالة حقوق الإنسان في تركيا، وسلوك أنقرة في نزاعات إقليمية اعتبرتها تجاوزت مقتضيات الأمن الأوروبي”. بيد أن القلق الأبرز، كما عبرت برلين، كان يتمحور حول احتمال استخدام هذه المقاتلات حال تطور النزاع المستمر بين تركيا واليونان.

وزاد من تعقيد الصورة امتلاك تركيا منظومة الدفاع الروسية “إس-400″، الذي فجّر أزمة ثقة مع الغرب وأدى إلى إقصائها من برنامج المقاتلة الأميركية “إف -35” عام 2019. وبناءً عليه، تمسك المستشار الألماني السابق أولاف شولتس بموقف مشروط، رافضاً إتمام الصفقة قبل تبديد هذه الهواجس وضمان التزام تركيا بالخطوط التي يرسمها الناتو، وهو ما رفضته أنقرة التي تجاهلت الاعتراضات الألمانية وتمسكت بقراراتها السيادية. لكن التوازنات تغيرت مؤخرا؛ فتغير القرار الألماني.

على الجانب التركي واجهت أنقرة خلال السنوات الماضية تحديات متراكمة في ميدان الطيران القتالي، خاصة بعد استبعادها من برنامج “إف-35” وما تلاه من تراجع في قدرتها على الحصول على مقاتلة جيل خامس. هنا برزت الحاجة إلى طائرة متعددة المهام، قادرة على التعامل مع تهديدات متقدمة في بيئة تزداد تعقيدًا.

وهنا يأتي دور مقاتلات يوروفايتر تايفون، بمواصفاتها التقنية الخاصة، التي تقدم لتركيا بديلا معقولا إلى حد بعيد، حيث تحتفظ المقاتلة بقدرات سيادة جوية بفضل احتوائها على مصفوفة البحث الإلكتروني النشط “AESA” (وهي تقنية رادارية متطورة)، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة تجعلها قادرة على مواجهة طائرات الجيل الرابع المتقدم والجيل الخامس في بعض السيناريوهات.

كما تمتلك مرونة متعددة المهام تتيح لها تنفيذ عمليات اعتراض، وقصف جوي دقيق، وهجمات بحرية باستخدام صواريخ كروز مثل “ستورم شادو” (Storm Shadow). فضلا عن ذلك؛ تتفوق المقاتلة في العمليات بعيدة المدى، حيث تتيح قدراتها حمل صواريخ جو-جو بعيدة المدى من نوع “ميتيور” (Meteor)، مما يسمح ببناء مظلة ردع متقدمة في الأجواء المحيطة بتركيا.

إلى جانب ذلك، تحمل التايفون ميزة استراتيجية أخرى، هي توافقها الكامل مع معايير الناتو التقنية والتكتيكية. حيث جرى تطوير برنامج تايفون أساسًا ضمن جهود مشتركة بين 4 دول أوروبية في حلف شمال الأطلسي (المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا)، ما يعني أن الطائرة متوافقة مع معايير الناتو منذ نشأتها. كما صُممت أنظمتها الإلكترونية ووسائل الاتصال بحيث تندمج بسلاسة في منظومات القيادة والسيطرة للحلف.

على سبيل المثال تستخدم التايفون وصلة تبادل البيانات “Link-16” القياسية في الناتو والتي تمكّنها من التواصل الآني مع طائرات الأواكس (الإنذار المبكر) وطائرات وسفن الحلف الصديقة في ساحة المعركة. كما أن أنظمة الملاحة والتعرف (مثل نظام تعريف الصديق/العدو) والأسلحة في التايفون متطابقة مع المواصفات الأطلسية، مما يسهّل على تركيا تشغيل هذه المقاتلة جنبًا إلى جنب مع مقاتلات حلفائها دون أي عقبات تقنية أو لوجستية.

ترى تركيا في هذه المقاتلة جسرًا مؤقتًا نحو المستقبل؛ فهي ليست بديلاً عن طائرة جيل خامس بالكامل، لكنها حل عملي يعيد التوازن للقوة الجوية، إلى أن يكتمل مشروعها المحلي لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس “TF-X” أو “قان” (KAAN) ولولا هذه الخطوة، لبقيت تركيا معتمدة بالكامل على أسطول طائرات “إف-16” القديم في مواجهة خصوم يمتلكون مقاتلات أحدث، وهو سيناريو قد يعرّض ميزان القوى الجوية للاختلال.

علاوة على ذلك، فإن الصفقة تعزز العلاقات الدفاعية مع بريطانيا وتفتح الباب أمام نقل محتمل للتكنولوجيا، وهو ما تضعه أنقرة ضمن أولوياتها في جميع عقودها العسكرية. كما أن تشغيل التايفون سيمنح الفنيين والطيارين الأتراك خبرات تشغيلية نوعية في التعامل مع إلكترونيات الطيران المتقدمة وأنظمة التسليح الغربية الحديثة، وهو ما سينعكس إيجابًا على المراحل التالية من مشروع المقاتلة الوطنية “قان”؟

رياح هبت لصالح أنقرة

ثمة تحولات ثلاثة في الإقليم والعالم تضافرت لتهيئ الأجواء أمام اليوروفايتر حتى تنهي رحلتها الطويلة إلى تركيا.

التحول الأول يتعلق بخريطة التوازنات الاستراتيجية. فالعلاقة التي اتجهت لبعض الدفء بين موسكو وأنقرة بعد تطبيع العلاقات عام 2019 عقب التوتر الذي ساد بينهما منذ أزمة إسقاط الطائرة الروسية عام 2015، عادت للتراجع تدريجيًا مع غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.

دعمت تركيا كييف بمسيّراتها، ورأت أن مصالحها البعيدة أقرب إلى حلفائها في الناتو، حتى وإن حاولت الحفاظ على خيط متوازن في إدارة علاقاتها مع الطرفين. ثم جاء قرارها بقبول انضمام السويد إلى الحلف بعد مماطلة طويلة ليعيد شيئا من الثقة إلى علاقاتها مع الغرب. وفي الوقت ذاته، كانت النيران المتصاعدة في الشرق الأوسط تدفع جهود تعزيز الدفاع عن الجناح الجنوبي للناتو، ما زاد الحاجة إلى تعاون عسكري أوسع بين أنقرة والعواصم الأوروبية.

أما التحول الثاني فجاء من واشنطن، أو بالأحرى من الغموض الذي يحيط بها. فبرغم تصريحات الطمأنة في قمة الناتو الأخيرة، ظل الحلفاء في بروكسل يتساءلون عن مدى التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا، بعد التهديدات القاسية التي أطلقها ترامب منذ بدء ولايته الثانية بالتخلي عن الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه دول الحلف، وما بدا كأنه استعداد للتفريط في أمن أوكرانيا، ومن ثم أمن أوروبا كلها، مقابل صفقة تنهي الحرب مع بوتين.

أما تركيا، التي لم تنس قرار واشنطن في 2019 استبعادها من برنامج “إف-35” فقد أدركت أن الاعتماد على المزاج الأميركي لم يعد خيارًا. فحتى لو عادت واشنطن عن قرارها، فإن تركيا بحاجة إلى تنويع مصادر قوتها، وبناء روابط أوثق مع أوروبا لتقليل اعتمادها على السياسات الأميركية المتقلبة.

والتحول الثالث، والذي لا يقل أهمية، جاء من داخل برلين. فالتغيير في القيادة الألمانية حمل معه تغيّرًا في الحسابات. طوى المستشار الجديد، فريدريش ميرتس، صفحة التحفظات القديمة التي تمسك بها سلفه أولاف شولتس، والذي كان يقول إنه يخشى من استخدام تركيا للطائرات الجديدة في نزاعها التاريخي مع اليونان شريكة ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الضفة الأخرى من المعادلة؛ كانت أنقرة وأثينا تكتبان فصلًا مختلفًا لعب دورًا مهمًا في تهدئة هواجس برلين؛ إذ أدت دبلوماسية الزلزال والمساعدات الإنسانية في 2023؛ إلى تقارب غير مسبوق بين تركيا واليونان. فبعد أن ضرب زلزال مدمّر جنوب تركيا في فبراير/شباط 2023، سارعت اليونان لإرسال فرق الإغاثة والمساعدات، ما أدى إلى ذوبان ملحوظ في جليد العلاقات بين الجارتين.

وتوالت الإشارات الإيجابية وصولا إلى قمة ديسمبر/ كانون الأول 2023 التاريخية في أثينا التي جمعت الرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس. خلال تلك القمة، اتفق الجانبان على إعادة تشغيل قنوات الحوار وتعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد أردوغان بأنه “لا توجد قضية مستعصية” بين البلدين، مؤكدًا رغبته بتحويل بحر إيجه إلى “بحر سلام”.

هذا التقارب التركي-اليوناني خفف من هواجس برلين وأزال الذريعة التي طالما بررت بها رفضها لصفقة اليوروفايتر، وقد اشترطت برلين فعلًا لضمان صفقة المقاتلات ألا تُستخدم إلا في إطار التزامات حلف الناتو وألا تُوجه ضد أي عضو آخر في الحلف. وبذلك أُغلق آخر باب للشك، أو للتحجج، ليصبح الطريق إلى اليوروفايتر مفتوحًا أمام تركيا دون قيود تذكر.

ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا لأوروبا؟

“لقد أصبح من الواضح أنه لا يمكن التفكير في الأمن الأوروبي بدون تركيا”.. هكذا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار رمضاني مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة، بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية، مردفا: “لقد أصبح من الصعب على أوروبا أن تستمر بوصفها فاعلا عالميا دون أن تمنح تركيا مكانتها التي تستحقها”!

قد تبدو عبارات أردوغان للوهلة الأولى مجرد خطابات قومية، لكن في الواقع ثمة عوامل موضوعية تدعم ما عبر عنه أردوغان، حيث تمتلك تركيا مقومات عسكرية وجيوسياسية وصناعية تجعلها شريكا لا غنى عنه لأمن القارة الأوروبية بالفعل، لا سيما إن أرادت التحوط بشكل جاد لاحتمالات تراجع الالتزام الأميركي بأمنها.

عسكريا؛ يمتلك الجيش التركي ثاني أكبر قوة في الناتو بعد الولايات المتحدة، يبلغ قوامها 425 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 200 ألف احتياط، و150 ألف قوات شبه عسكرية. وفي حين تسعى أوروبا -بشق الأنفس- لتشكيل “قوة طمأنة” لنشرها في أوكرانيا، يبلغ قوامها المُفترض حوالي 30 ألف جندي، فإن الجيش التركي، بخبراته في الانتشار الخارجي من ليبيا إلى الصومال، يبقى الأكثر جاهزية لقيادة أي عمليات حفظ سلام فعالة، بحسب الإحاطة العسكرية لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إذا وافق على الانضمام إلى أي خطة من هذا القبيل.

تعد تركيا بالفعل من أكثر خمس دول إسهاما في مهام حلف الناتو، وتستضيف على أراضيها مقر قيادة القوات البرية (LANDCOM) في إزمير، إضافة إلى قاعدتي إنجرليك وقونيا الجويتين اللتين مثّلتا ركيزة للعديد من عمليات الحلف الأطلسي. كما سبقت أنقرة معظم الحلفاء في تجاوز عتبة الإنفاق الدفاعي البالغة 2% من الناتج المحلي، وأعلنت دعمها لرفع الهدف إلى 5% لتعزيز جاهزية الحلف.

وجيوسياسيا؛ تمتاز تركيا بموقع فريد يمنحها ثقلا استثنائيا في معادلة الأمن الأوروبي. فهي تربض على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، وتتحكم بمضائق استراتيجية تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.

هذا الدور بوصفها الحارس للبحر الأسود برز خلال الحرب الأوكرانية الروسية؛ فعندما اندلعت المواجهة في 2022 بادرت أنقرة إلى تفعيل اتفاقية مونترو وإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، مما قيّد قدرة موسكو على تعزيز أسطولها في البحر الأسود.

إلى جانب البحر الأسود، تضطلع أنقرة بدور محوري في خاصرة أوروبا الجنوبية والشرقية. فمن جهة الجنوب الشرقي، تمثل حدودها الطويلة مع سوريا والعراق خط دفاع أول ضد “اضطرابات الشرق الأوسط” من وجهة النظر الأوروبية. كما أن وجودها العسكري في البحر المتوسط وحضورها في ملفات شرق المتوسط يعطيها تأثيرًا لا يمكن تجاوزه في أمن الملاحة والطاقة المتجهة لأوروبا.

ثم جانب ثالث ربما يكون أكثر أهمية؛ هو التقدم الهائل في الصناعات العسكرية التركية، ففي الوقت الذي قررت فيه أوروبا رفع إنفاقها العسكري وتطوير بنيتها التسليحية، فإن تركيا ستكون وجهة استيراد أساسية للتعزيزات الدفاعية الجديدة للقارة. لقد راهنت أنقرة خلال العقد الأخير على وجه الخصوص على الاكتفاء الذاتي العسكري عبر تطوير ترسانة محلية حديثة، من الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة إلى الدبابات والسفن الحربية.

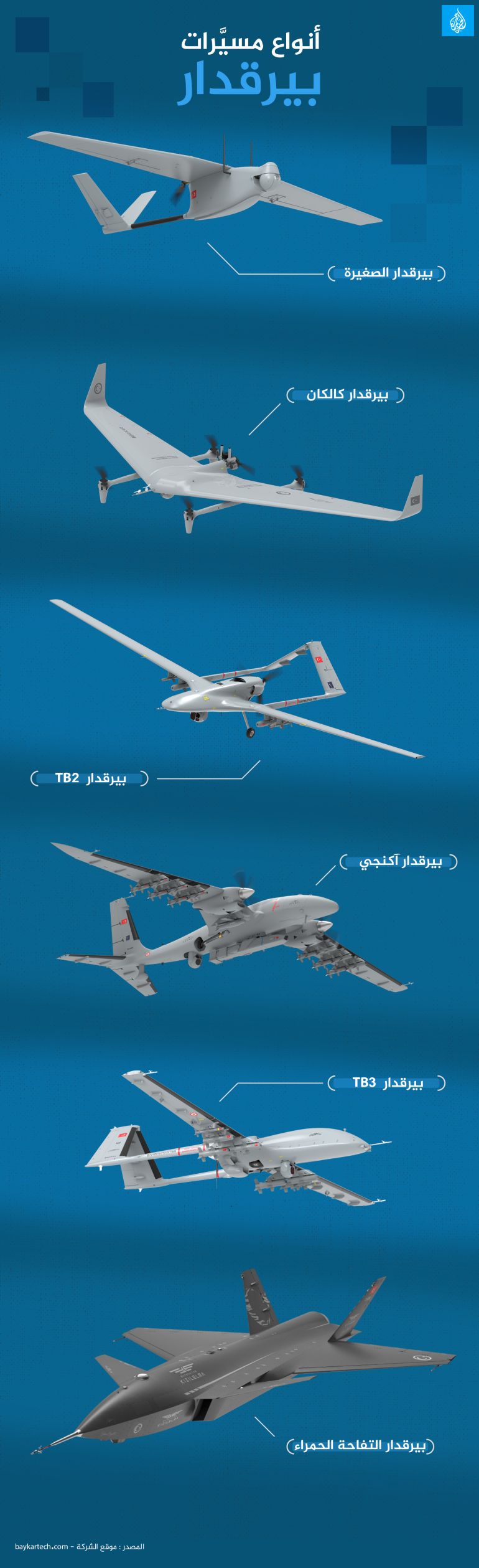

وقد أثمرت هذه الجهود عن بروز تركيا بمنزلة إحدى الدول الرائدة عالميًا في تقنيات حربية متعددة، وعلى رأسها المسيّرات القتالية. اشتهرت طائرات بيرقدار المسيرة تركية الصنع بدورها الفعال في ساحات المعارك من سوريا إلى ليبيا ثم أوكرانيا، حيث أظهرت فعاليتها ضد العديد من الدبابات وأنظمة الدفاع.

ورغم بساطة تلك المسيّرات نسبيا، فإن نجاحها أثبت جدارة الابتكار التركي وأضاء فجوة في قدرات الجيوش الأوروبية. تنبّهت دول القارة إلى ذلك سريعًا؛ فكانت بولندا أول دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي تشتري مسيّرات تركية هجومية عام 2021، في صفقة قيل إنها جاءت بعدما “أثبتت الدرونات التركية نفسها في الحروب” حسب وزير الدفاع البولندي. تبعها اهتمام من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وإيطاليا بشراء التقنية التركية أو الشراكة في تطويرها.

وإلى جانب المسيّرات، استثمرت أنقرة بقوة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة وبرامج الصواريخ الباليستية والدفاعات الجوية. فهي اليوم تعمل على مشروع مقاتلة شبح محلية (TF-X “قان”) وتبني حاملة طائرات خفيفة مخصصة للمسيّرات.

هذه الطموحات يدعمها إنفاق دفاعي متزايد وشركات وطنية باتت تصنع ما يفوق 70% من احتياجات الجيش التركي محليًا. وقد صرّح مسؤولون أتراك حديثًا أن البلاد تستثمر في منظومات صاروخية فرط صوتية وطائرات من دون طيار برية وبحرية وجوية وغواصات حديثة لضمان تفوق نوعي.

الأهم من ذلك بالنسبة لأوروبا، هو انفتاح القدرة الصناعية التركية على التكامل مع المنظومة الأوروبية. فعلى الرغم من التوترات السياسية، أخذ التعاون العملي يتسارع مؤخرا.

أطلق الاتحاد الأوروبي في 2023 برنامجًا جديدًا (الأداة الأوروبية من أجل السلام – SAFE) يتيح تمويل مشترك لشراء معدات دفاعية حتى من دول خارج الاتحاد مثل تركيا. وجاء هذا التحول بدفع من دروس الحرب الأوكرانية التي أظهرت قيمة العتاد التركي، وبدافع إدراك الأوروبيين لحاجة صناعاتهم لشركاء موثوقين.

وبالفعل، شهد عام 2025 إقامة شراكة تاريخية بين شركة بايكار التركية وعملاق الصناعات الدفاعية الإيطالي ليوناردو، من خلال تأسيس مشروع مشترك في روما لتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة متقدمة. ويهدف هذا المشروع إلى سد ثغرة في قدرات أوروبا بمجال الطائرات بدون طيار، مستفيدًا من خبرة بايكار التي أصبحت واحدة من أنشط مصدّري المسيرات عالميًا.

وبالتوازي، سمحت أنظمة الاتحاد الأوروبي الجديدة بمشاركة الشركات التركية في مشاريع تسليح أوروبية بنسبة تصل إلى 35% دون عوائق تمويلية مباشرة، شريطة إنشاء فروع أوروبية لتلك الشركات.

كل هذه المؤشرات توضح أن الصناعات الدفاعية التركية باتت جزءاً من المعادلة الأوروبية، ليس فقط لسد احتياجات ملحة، بل أيضا لتعزيز استقلال القارة عن التكنولوجيا الأميركية على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، تبدو كلمات أردوغان أقل خطابية وأكثر توصيفاً لواقع يتشكل؛ حيث لم تعد أوروبا قادرة على التفكير في أمنها من دون تركيا، ولا على تجاهل شريك يمتلك القوة والموقع والصناعة التي تجعل منه لاعبا لا يمكن تجاوزه.

طريق الصعود التركي

في ختام هذا المسار المتشابك، تبدو العلاقة بين تركيا وأوروبا وكأنها تعبر منعطفًا تاريخيًا، انتقلت فيه من أجواء التوتر والمماطلة إلى فضاء أوسع من تلاقي المصالح. خلال سنوات قليلة، تراكبت تحولات عميقة، صدامات ثم مصالحات، وشكوك ثم إدراك متبادل لحقيقة باتت واضحة هي أن أمن بروكسل لا يكتمل دون أنقرة، وأن صعود تركيا لن يُحاصَر بل سيُدار عبر الشراكة.

لقد تعاظمت أمام أنقرة فرص جيوسياسية غير مسبوقة من خلال التطورات الأخيرة، فسقوط نظام الأسد وانكفاء إيران فتحا لتركيا أبواب المشرق، وقبل ذلك أتاح انتصار حليفها الأذربيجاني في ناغورني قره باغ توسيع نفوذها في جنوب القوقاز. أما الحرب الروسية على تخوم أوروبا، فقد منحتها موقعًا تفاوضيًا استثنائيًا، فهي بوابة البحر الأسود وحلقة الوصل بين خطوط النار وخطوط الدبلوماسية.

هكذا، يضجّ المجال الحيوي لتركيا بفرص ناضجة تسعى أنقرة لتحويلها إلى مكاسب استراتيجية مستدامة. فإذا أحسنت أنقرة اقتناص هذه اللحظة التاريخية، واستثمرت ثقلها العسكري والصناعي والجغرافي في نسج علاقة جديدة مع أوروبا، فإنها لن تكون مجرد حليف تقليدي في الناتو، بل شريكًا رئيسيًا في إعادة تشكيل معادلة الأمن القاري في القرن الحادي والعشرين.